【活動報告】東京都亜熱帯区 八丈島キャンプ(2025年8月8日~13日実施)

3日目の朝、子どもたちは早めに目を覚まし、今日の大きな挑戦に胸を躍らせていました。朝食をとり、登山の準備を整えたら、八丈富士の登山口へ向かいます。

標高854メートル、伊豆諸島の最高峰にあたる八丈富士は、登山道の大部分が石段で構成されており、頂上までは1,280段もの階段が続きます。出発前には全員で準備体操をし、「絶対に登りきろう!」という掛け声を合わせて出発しました。

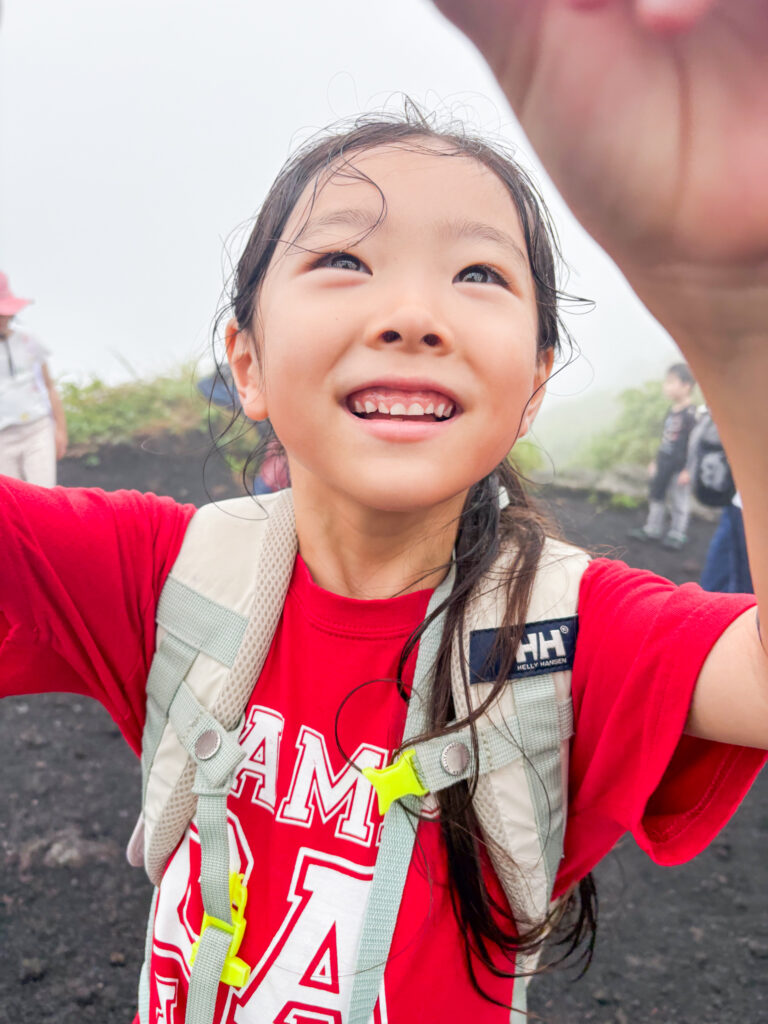

この時期の八丈富士は、山頂付近に雲がかかっていることが多く、この日も下界の晴れ模様とは対照的に、雲の中を進む登山となりました。幸い直射日光による疲労は軽減されるものの、伊豆諸島最高峰だけあり、それ相応に厳しい道のりが続きます。

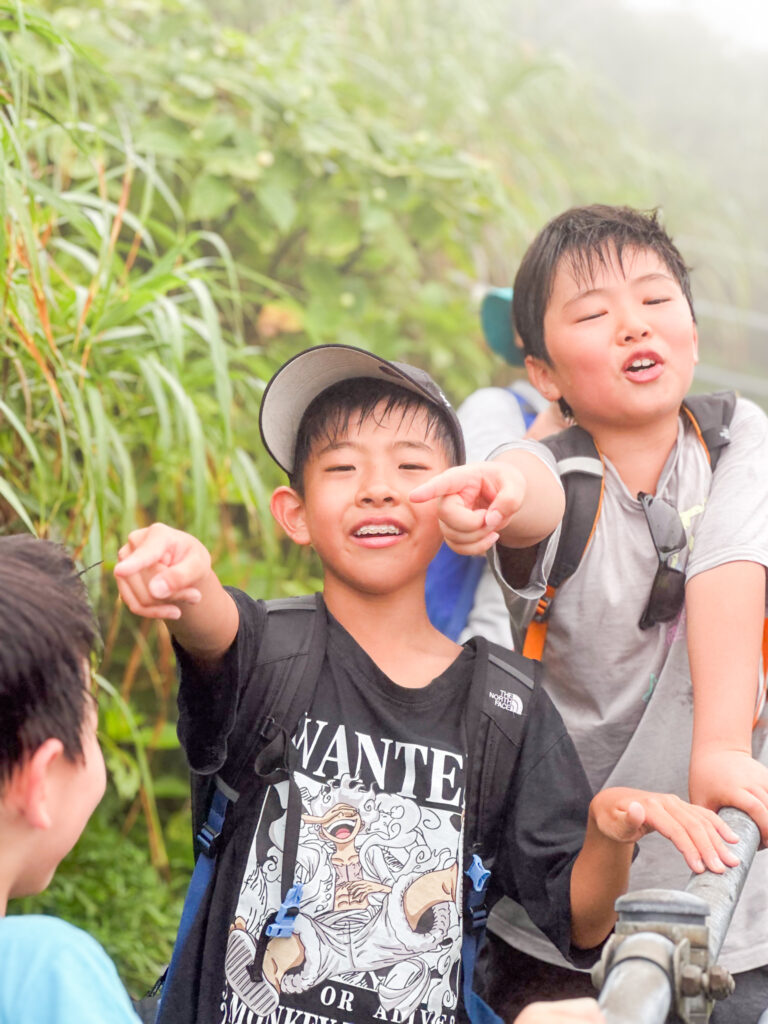

登り始めは笑顔と元気いっぱいの足取り。しかし中腹に差しかかる頃には、息が上がり、歩みもゆっくりに。それでも、先頭の小学生が「もう少しだよ!」と声をかけ、後ろから来る年下の子の手を引く姿が見られました。疲れや不安を感じながらも、一歩ずつ前へ進むその姿は、仲間を思いやる気持ちと自分への挑戦心が一体となった瞬間でした。

頂上にたどり着いた時の子どもたちの表情は、汗と笑顔が混じり合い、何とも誇らしげ。自分の足で成し遂げた達成感と、仲間と一緒に頑張り抜いた充実感が溢れていました。

下山後はふれあい牧場に立ち寄り、放牧された牛を間近で観察しました。最初は少し怖がっていた子も、しばらくすると「モーって聞こえた!」と歓声を上げ、動物との距離を縮めていきます。本来は展望台から素晴らしい景色が見えるところ、この日はやはり雲(霧)に覆われ、視界は真っ白。それでも、山の中腹の爽やかな空気を感じることはでき、子どもたちの登山で火照った体を冷ましてくれました。

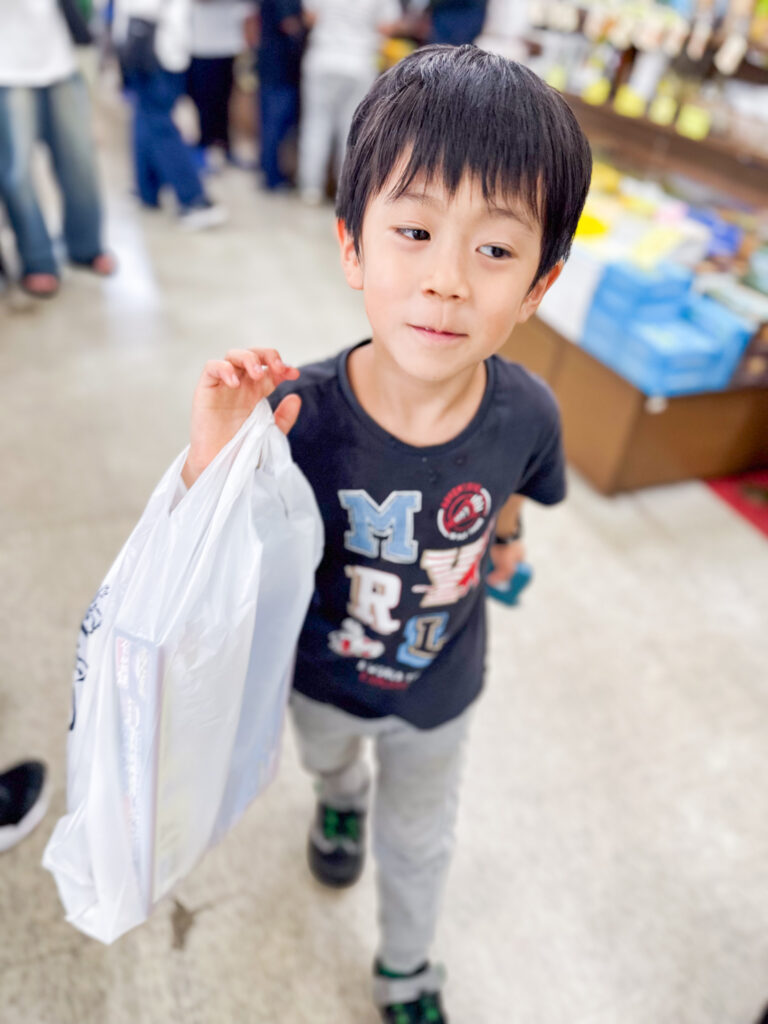

その後はまた空港レストランでお食事をいただき、さらに島の名産品が並ぶ売店でお土産タイムです。子どもたちは限られた予算の中で家族や友達への品を選びます。「これはお母さんが好きそう」「弟にあげたい」など、相手を思い浮かべながら選ぶ時間は、感謝や思いやりを形にする練習の場でもありました。

そして宿に戻り、小休止を挟んで、午後は現地の植物を用いたレイ作りに挑戦します。指導をしてくださる先生の説明をよく聞きながら、ティーリーフという特別な葉っぱを使って編み込みます。子どもたちのため、大量の葉っぱを時間をかけて、先生がご準備してきてくださいました。その生命力あふれる葉っぱを使った編み込みは、力加減と丁寧さが求められます。

お互いに端を押さえ合いながら編む姿や、失敗してもあきらめずにやり直す姿が印象的でした。

手を動かしながら、先生からレイの意味や用途を聞くことで、ただの工作ではなく、その文化や背景への理解も深まります。完成したレイを首にかけた子どもたちは、どこか誇らしげで、達成感に満ちていました。

レイメイキングが一段落したところで、先生が島で普及を行っているフラダンスもご披露くださいました。子ども達も交えて一緒に踊り、島の子ども達とも交流できる、素晴らしい時間となりました。

一日の締めくくりは大潟浦での夕陽鑑賞です。日が傾くまでの1時間ほど、島の西側の海沿いに広がる芝生広場で、子どもたちは鬼ごっこやかけっこなど、伸び伸びと自由時間を楽しみました。やがて、オレンジ色に染まる空と海の境界がゆっくりと変化していく様子に、子どもたちはしばらく言葉を忘れて見入っていました……という時間を期待していたのですが、残念ながらこの日は思ったよりも雲が多く、美しい夕焼けとは行かなかったのですが、それでも開放的な環境でめいっぱい遊ぶ経験は子どもたちにとっても大切な時間です。

海の向こうの八丈小島、溶岩によって形成された黒い岩場の海岸線、高い建物が一切目に入らない広い空間で、何の制約もなく遊ぶ時間の豊かさを、子どもたちが感じ取ってくれたのではないかと思います。お友達やリーダーたちと思い切り駆け回り、美しい自然の中で笑顔で過ごす時間は、人とのつながりを深める力を持っています。

登山の達成感、動物とのふれあい、お土産選びの思いやり、文化体験の集中と工夫、そして伸びやかな自然の中での活動。今日一日の中には、心と体を大きく成長させる学びが詰まっていました。子どもたちは挑戦の中で自信を得ると同時に、仲間や自然、文化との関わりを通して、自分の世界を広げる機会を持つことができました。

乙千代ヶ浜、絶品島寿司、裏見ヶ滝と裏見ヶ滝温泉、感動の八丈島花火大会と、

忘れられない思い出を重ねる4日目の様子は次のページ

コメント