【活動報告】東京都亜熱帯区 八丈島キャンプ(2025年8月8日~13日実施)

八丈島キャンプも、現地で丸一日活動できる最後の一日となりました。

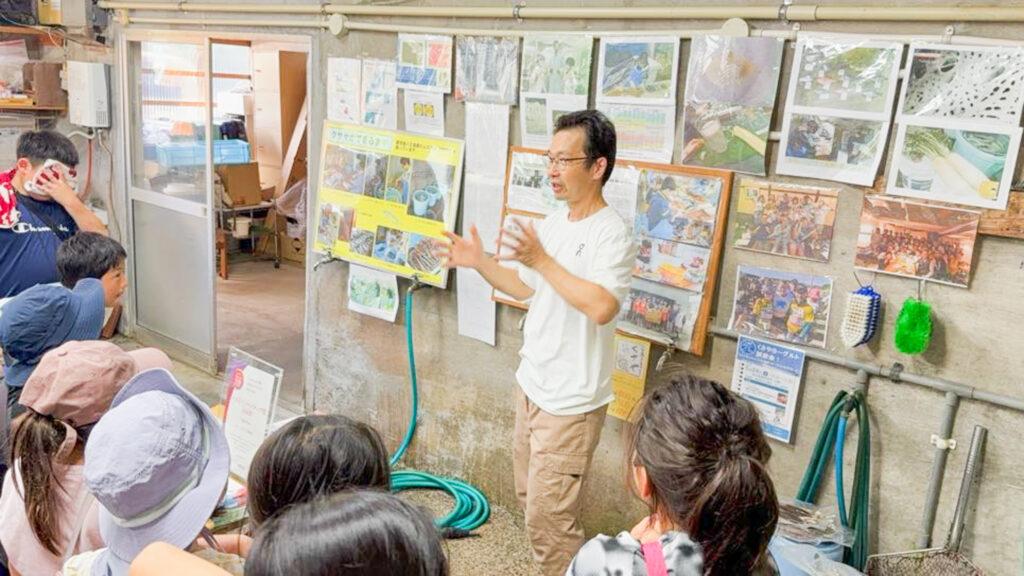

5日目の午前、子どもたちは地元で長年くさやを作り続けている「長田商店」を訪れました。あらかじめ、「くさやはくさい」ということを学んでいましたが、扉を開けた瞬間、独特の香りが漂い、「これがくさやのにおいなんだね」と興味津々であたりを見回す子も。中には、「思ったほどくさくないんだね!」と驚く子もいました。

今回もお世話になるのは、店主の長田さん。かつては北海道で水産物の研究をしていた経歴もあり、今は八丈島にたった2件しか残っていないくさや専門店のうちの一件を守る方です。毎年、子どもたちのため、くさや作りにかける思いについて熱く語ってくださり、そのお話には心が動かされます。

他の島で作られるくさやとの違いや、八丈島の気候や自然環境に合わせたくさやの特徴について、子どもたちは興味を持って学びました。くさや液に魚を漬け込み、昔は天日干ししていたけれど今は機械を使って仕上げていること、島の特別な気候がこの風味を生むことを教えていただきます。実際にくさやの原液を見学させていただき、魚を漬け込んで得られる秘蔵の液の香りに、子どもたちからも驚きの声が上がりました。

そして試食の時間。初めて口にする子も多く、「思ったより、ずっとおいしい!」「ぜんぜんくささが気にならない!」と、感想はさまざまですが、どの表情にも新しい食文化に触れた充実感が見えました。こうして五感で体験する学びは、教室での説明以上に記憶に残ります。

工場を後にして訪れたのは、八丈植物公園内にあるビジターセンター。島の成り立ちや動植物、歴史、文化について展示を通して学びます。子どもたちは展示されているカメの剥製にまたがって写真を撮ったり、八丈の海の生き物が飼育されている水槽を眺めたりして楽しみつつ、これまで触れてきた島の自然について再確認しようとする姿が見られました。

特に子どもたちの目を引いたのは「光るきのこ」の展示です。暗いケースの中で淡く光る姿に「本当に光ってる!」と驚きの声が上がります。 模型や映像だけでなく、実物を見て触れられる展示は、子どもたちの感覚を刺激し、島の自然をより身近に感じさせます。

午後は高台にある「見晴らしの湯」へ。道中は展望台で島の景色を眺めたり、また途中にある商店で美味しいかき氷をいただいたり、ゆったりと寄り道をしながら向かいます。

島の南西端にあるこの温泉では、浴場の外には大海原が広がり、温かい湯に浸かりながら水平線を一望できます。子どもたちは公共の場での入浴マナーを意識し、洗い場の使い方や体を拭いてから脱衣所に入るなど、一人ひとりが周囲に配慮する姿が見られました。また退館の際には、番台の方にきちんと「ありがとうございました」という言葉を伝えており、こうした日常の生活習慣が、旅の中でも自然に守れるようになってきたことは、大きな成長の証です。

温泉でゆっくりとした時間を過ごした後は、一度宿に戻って明日の帰京に向けた荷物整理を行いました。朝一番の船で帰るため、自分の荷物をしっかりとパッキングする時間をとります。

そしてお宿での美味しいお夕食もこれが最後と堪能し、日が暮れた後は、森に入り「光るきのこ」探しへ。夜の静かな森の中に入っていくときのマナーを確認し、強い明かりは禁止、大きな話し声も禁止、で静まり返った森の中へ。真っ暗な森の道を歩いていくと、昼間ビジターセンターで見たきのこが、今度は自然の中で光を放っています。「あそこにあった!」「こっちも!」と次々に見つけては、暗闇に目を凝らして観察します。まだはっきりとは解明されていない光る理由についても不思議を抱きつつ、興味津々で学びを深めました。子どもたちは「思ったよりもはっきりと光っていた」と、驚きが隠せない様子でした。

探検のあとは、広い場所に移動してペルセウス座流星群の観察。寝転んで夜空を見上げると、数分おきに流れる星が尾を引き、「見えた!」と歓声が響きます。願いごとをする子、静かに見守る子、それぞれの胸に静かな感動が広がっていました。

八丈島での実質的な最後の一日は、島の産業を大切に守っている現地の方の思いを間近で伺うとともに、自然や歴史を学び、夜には星と森の光を同時に楽しむという、知的好奇心をくすぐる活動が続きました。日中の学び、夜の感動と、多面的な経験がつながっていくことで、子どもたちは知る喜び、感じる喜びの両方を体験し、その一つひとつが確かな思い出と成長の糧になりました。

いよいよ八丈島を出発! 帰りの船内での様子と、保護者の方からいただいた感謝のお声は次のページへ

いよいよ八丈島を出発! 帰りの船内での様子と、保護者の方からいただいた感謝のお声は次のページへ

コメント